■ 이전

▶ 1945.8

2차 세계대전 이후, 미국과 소련은 한반도를 분할 점령함.

▶ 1947.10

이후 미소 공동위원회가

구성되었으나 합의에 실패했고, 한국 문제는 유엔으로 이관됨.

▶ 1948

결국 남한에는

대한민국이 수립되고, 북한에는

조선민주주의인민공화국이 세워짐.

□ 북한의 남침 준비

▶ 1948년 말 북한은

소련제 전차와 기계화 부대를 중심으로 군사력 증강을 시작하고,

▶ 1949

남한에선 주한 미군이 철수했으며, 소련제 무기와 장비가 대규모로

북한에 밀반입됨.

▶ ~1950

2차 국공내전 이후

약 5만 명의 중국군 출신 한인들이 북한으로 귀환하고,

▶ 1950.5

이어 북한과 중국, 소련은 대남 무력공격에 대한 합의를 이룸.

▶ 1950.6

김일성과 스탈린은 마오쩌둥과 협의해 전쟁을 1개월 내 종결하는 남침

전략을 수립하고,

▶ 1950.6

북한은 남한에 평화통일안을 제시하는 위장 평화공세와 함께 전면공격을

위한 모든 군사 준비를 마침.

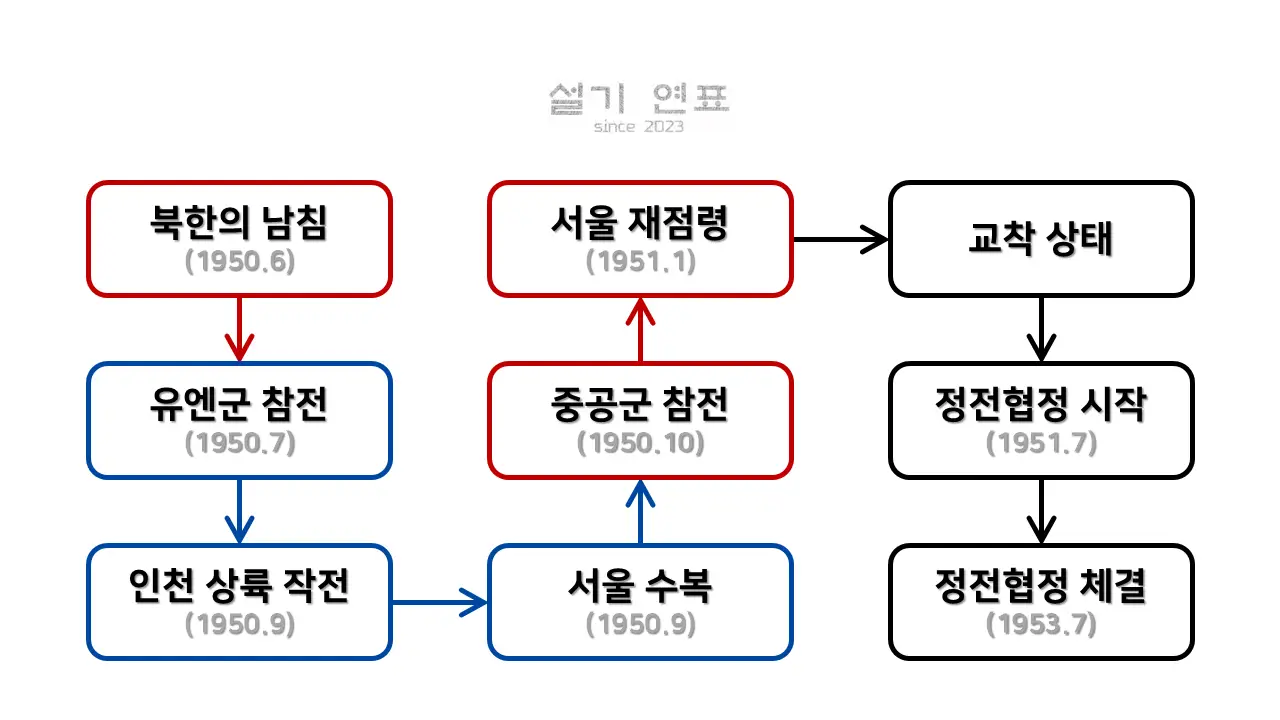

■ 6.25 전쟁

□ 북한의 기습 침략과 서울 함락

▶ 6.25 새벽 북한군은 38도선 전역에서 전면공격을 시작했고, 한국군은 준비

부족과 무장 열세로 급격히 붕괴됨.

▶ 북한의 남침이 확인되자 미국은 유엔

안전보장이사회를 긴급 소집해 북한의 침략을 규탄하고 철수를 요구하는

결의안을 채택했음.

🐯 직후부터 보도연맹 학살 사건이

일어남.

▶ 6.28

북한군은 계획대로 서울을 점령했지만,

▶ ~7.3

남한의 한강선 방어전으로 한국군을 포위·섬멸하는 데 실패하며 진격이

지체됨.

▶ 7.7

유엔 안전보장이사회는 유엔군 구성을 결정하며 최고지휘권을 미국에

위임했고,

▶ 7.14

이승만 대통령은 전쟁 수행의 효율성을 이유로 한국군의 작전지휘권을

유엔군 사령관에게 위임함.

🐯 1950.7

노근리 학살 사건

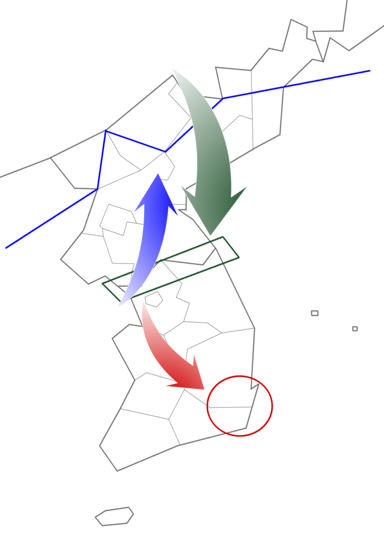

□ 유엔군 참전과 인천 상륙 작전

▶ 1950.8~9

유엔군은 맥아더를 사령관으로 임명하고, 부산을 거점으로 낙동강

방어선을 유지했음.

▶ 9.26 맥아더의 지휘 아래 인천상륙작전(9.15)을 성공적으로 수행한 유엔군은 서울을 탈환하고, 동서해안을 따라 북상하며 38선까지 진격함.

↘ 당시 북한군은 병력 대부분을 낙동강 전선에

투입하고 있었음.

□ 유엔군과 남한의 북진

▶ 9.27 트루먼

대통령이 중국과 소련 국경 지역에는 한국군만 진출시키는 조건으로

미군의 38선 돌파를 승인하자,

▶ 10.1

한국군과 유엔군은 북진을 시작함.

▶ 10.7

이어 유엔총회는 결의안을 채택해 유엔군의 북진을 공식 승인하고,

전쟁의 목적을 ‘한반도의 원상회복’에서 ‘군사적 승리’로 변경함.

□ 중공군의 개입

▶ 10.13 중국은

유엔군의 북진에 대응해 한국전쟁에 참전을 결정하고,

▶ 10.19~26

약 20만 명의 병력을 두 차례에 걸쳐 한반도에 투입했음.

▶ 10.25~

한국군과 유엔군은 중국군의 강력한 공세에 밀려 청천강 선까지 후퇴하게

됨.

□ 12월 후퇴

▶ 11.24 유엔군

사령부는 중국군의 개입을 소규모로 판단하고 압록강을 향해 진격작전을

재개했지만,

▶ 11.25~26

중국군이 서부전선을 강하게 공격하며 유엔군의 방어선을 붕괴시킴.

▶ 1950.12 이에 유엔군은 동부전선에서 흥남 철수 작전을 포함한 12월

대규모 후퇴를 감행했고,

▶ 1951.1 중국군과

북한군은 38선을 넘어 다시 서울을 점령함(1.4 후퇴).

🐯 1951.2

거창 양민 학살 사건

□ 대치 상태

▶ 1951 남하하던

중국군은 보급선의 한계와 전투 피해 누적으로 충청도 부근에서 진격을

멈췄고,

▶ 1951.3

이어 유엔군이 제한적인 반격을 감행하며 전선은 다시 38선 부근에서

교착됐음.

▶ 1951.7

38도선 부근에서 진전 없이 대치가 이어지자 미국의 제안으로 본격적인

정전회담이 시작됨.

□ 교착 상태와 정전협정

- 정전회담에서는 군사분계선 설정, 정전 감시,

전쟁포로 처리 문제 등을 둘러싸고 양측의 대립이 장기화됐고,

전선에서는 치열한 고지전이 계속됐음.

🐯 1952.7

발췌개헌안이 통과되어 이승만은 대통령 연임에 성공함.

▶ 1952~1953

미국 아이젠하워의 대통령 당선과 소련 스탈린의 사망으로 종전 분위기가

조성됐고,

▶ 1953.4

이어 공산군 측의 요청으로 정전회담이 다시 시작됨.

▶ 1953.6

유엔군과 공산군은 포로 송환 문제를 인도군을 통한 중립적 관리

방식으로 합의했으나, 이승만 정권이 포로를 일방적으로 석방해 회담에

위기가 발생함.

▶ 1953.7

그러나 유엔군이 한국군의 협정 준수를 보장하며 정전회담이

재개됐고,

▶ 7.27 판문점에서 정전협정이 체결됨.

■ 이후

▶ 남북

간 적대감이 심화되며 분단이 고착화되었고, 남한은 반공 체제를

강화했으며 북한은 김일성 중심의 독재 체제를 확립함.

▶ 1953.10

한미 상호 방위 조약이 체결되어 미군이 남한에 주둔하는 법적 근거를 제공함.