■ 이전

▶ 1950

북한의 남침으로

6.25 전쟁이 발발하자

유엔군이 참전했음.

▶ 1950.7

이어 이승만 대통령은 전쟁 수행의 효율성을 이유로 한국군의

작전지휘권을 유엔군 사령관에게 위임함.

▶ 1951.7

전황이 장기화되면서 정전 회담도 시작됨.

▶ 1952

부산 정치파동 이후,

미국은 정전협정을 방해하는 이승만 대통령에 대비해 그를 축출하는

‘에버레디 플랜(상비계획)’과 상호방위조약 체결이라는 두 가지 전략을

검토함.

■ 한미 상호 방위 조약

□ 정전협정 재개

▶ 1953.4

정전회담이 재개되자, 이승만은 정전에 반대하며 작전지휘권 철회와 단독

북진 의사를 미국에 통보하고,

▶ 1953.6

이어 정전 체결 이후 공산군이 재침할 경우, 미국의 즉각적인 개입을

보장하는 상호방위조약 체결을 요구했음.

▶ 그러나 미국은 정전을 수락해야만 상호방위조약

협상이 가능하다는 입장을 취함.

▶ 6.18

포로송환 협상이 타결되며 정전협정이 임박해지자, 정전협정에 반대하는

이승만은 유엔군과 협의 없이 반공포로를 석방시킴.

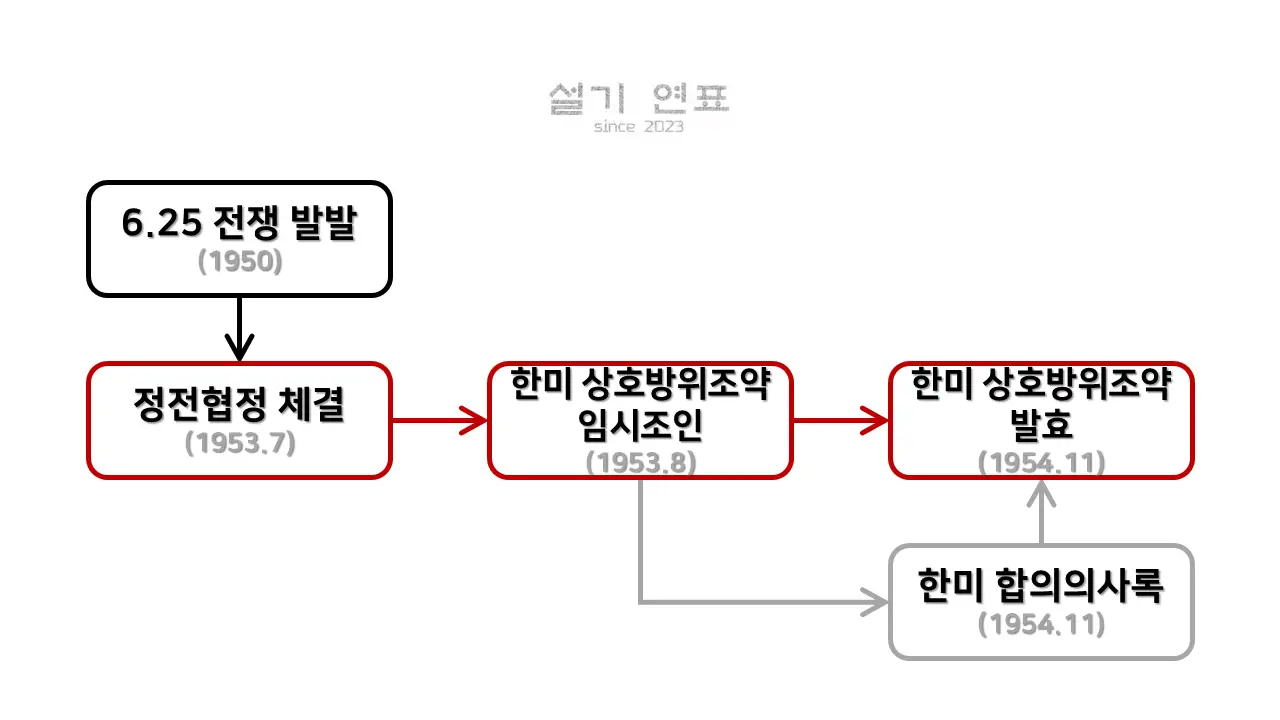

□ 정전협정 체결

▶ 1953.7 이승만과

미국 대통령 특사는 공동성명이 발표하고,

↘ 이승만은 "유엔군이 한국의 이익에 반하는 행동을

하지 않는 한, 한국군을 계속 유엔군 지휘 하에 두겠다"고

약속함.

▶ 7.27 이어

정전협정이 체결되며

한미 간 상호방위조약 체결 협상이 본격화됨.

↘ 정전협정 체결 이후에도 미군은 한국에 계속

주둔함.

□ 한미 상호 방위 조약 체결

▶ 1953.8 미

국무장관이 방한해 협상을 마무리하여

▶ 8.8 한미 양국은 상호방위조약에 임시조인함.

- 하지만 이 조약은 한국과 미국 간 집단 방위

원칙과 미군 주둔 근거를 명시했지만, 자동 개입과 지휘권 문제는 조약

안에 포함되지 않아 발효가 지연됨.

▶ 1954.11 한국군의 작전통제권을 유엔군 사령관이 행사한다는 내용을

담은 한미 합의의사록이 채택되었고, 양국은 비준서를 교환하며 조약이

공식 발효됨.

↘ 한미 합의의사록은 한국이 북진 통일을 포기하고

국군의 작전통제권을 유엔군 사령관에게 넘기는 대가로, 미국이 군사

및 경제 원조를 제공하기로 한 조건부 협력 문서

■ 이후

▶ 1966.7

주한미군의 법적 지위를 규정한 한미주둔군지위협정(SOFA)이 체결됨.

▶ 1978.11

한미연합군사령부가 창설됨.

▶ 1994.12

한국 정부는 평시 작전통제권은 환수했지만,

▶ 2025년 5월 현재

전시 작전통제권은 환수 논의를 진행하고 있음.