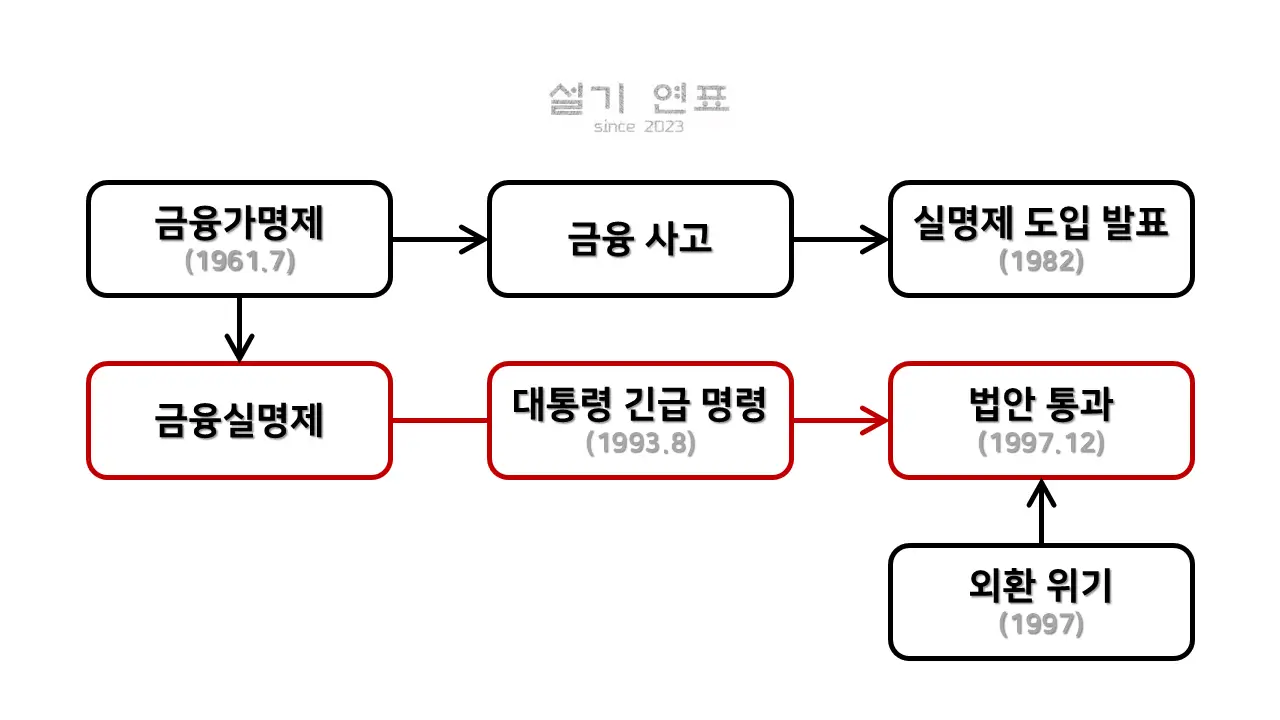

■ 금융가명제

▶ 1961

5.16 군사정변

이후

▶ 1961.7 군사정부는 「예금·적금 등의 비밀보장에 관한 법률」을 제정해

금융가명제를 제도화했으며,

↘ 예금, 주식 등 금융거래를 실명이 아닌 가명이나

무기명으로 할 수 있도록 허용한 제도

▶ 이 때문에 가명·무기명 금융거래가 가능해져 불법

자금 세탁이 쉬워지고 부정부패와 탈법이 확산되었음.

□ 금융사고와 금융실명제 도입

▶ 반복되는 대형 금융사고로 금융실명제 도입

필요성이 본격적으로 논의되기 시작함.

▶ 1982.5

여러 금융사고 속에 '이철희·장영자 어음 사기 사건'이 발생하며 국민적

분노가 커졌고,

↘ 이철희·장영자 부부는 권력을 배경으로 기업들에

자금 지원을 제안하며 과도한 금액의 어음을 받아낸 뒤, 이를 유통하는

방식으로 거액의 불법 자금을 조성

▶ 1982.7 이에

전두환 정부는 ‘사채 양성화와 관련한 실명거래제 실시 및 종합소득세

개편 방안’를 통해 금융실명제 도입과 세제 개편 방안을 발표함(7.3

조치).

□ 전두환 정부의 금융실명제 유보

▶ 1982.12

「금융실명거래에 관한 법률」이 제정되면서 금융실명제의 법적 근거가

마련되었으나,

▶ 1983

시행령과 시행규칙이 마련된 뒤에도 ‘대통령이 정하는 날부터

시행한다’는 조항에 따라 실제 시행은 사실상 유보됨.

□ 노태우 정부의 무기한 연기

▶ 1989.4 노태우

정부는 ‘금융실명거래 실시준비단’을 발족하며 금융실명제 도입 의지를

드러냈지만,

▶ 1990.4

경기 침체 우려를 이유로 그 시행을 무기한 연기했음.

■ 금융실명제

□ 김영삼 정부

▶ 1992.12 14대

대통령 선거에서 김영삼이 당선되자, 경실련 등 시민단체와 많은

국민들이 금융실명제를 지지했음.

▶ 그러나 경기침체와

경상수지 적자를 이유로 금융실명제에 대한 반대 여론이 형성되기

시작했고,

▶ 금융기관과 보수 정치권, 일부 정부

인사들은 경제 활성화를 우선시하며 금융실명제의 단계적 시행을

주장하는 등 신중한 태도를 보임.

▶ 1993.2

대통령에 취임한 김영삼은 개혁과 부정부패 척결을 핵심 국정과제로 삼고

금융실명제 추진을 재개했으며,

▶ 1993.5

그에 앞서 공직자 재산공개를 통해 공직 사회의 투명성 제고에

나섬(공직자 윤리법 개정).

- 재산공개 결과, 정치인들의 예금액이 신고된 재산에 비해

지나치게 적어 차명계좌 사용 의혹이 제기되었음.

□ 금융실명제 시행

▶ 김영삼 대통령은 경기 침체를 기회로 보고

부총리에게 비밀리에 금융실명제 준비를 지시했으며, KDI와 재무부가

실행안을 마련했음.

▶ 1993년 8월 12일

결국 대통령의 긴급 명령으로 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한

긴급제정명령」이 전격 시행됨.

□ 금융실명제 주요 내용

- 금융실명제는 모든 금융기관과의 거래 시 실지

명의 사용을 의무화하되 개인 간 거래는 제외하며, 금융기관은

신분증이나 사업자등록 관련 문서를 통해 실명 여부를 확인하도록

규정함.

- 금융실명제는 기존 비실명 자산에 대해

2개월 안에 실명으로 바꾸도록 하고, 일정 조건을 충족하면 자금출처

조사나 처벌은 면제해주되, 기간이 지나면 인출이 금지되고 과징금과

세금 추징이 이뤄지도록 함.

- 국민이 안심하고

거래할 수 있도록 금융기관이 명의인의 동의 없이는 정보를 외부에 넘길

수 없도록 하고, 예외적인 경우에도 최소한만 제공하며, 이를 어기면

처벌받도록 규정함.

■ 이후

▶ 그러나

금융실명제는 긴급명령을 일반 법령으로 전환하지 못하면서 제도의

지속성과 효과가 점차 약화되었음.

▶ 이후 대북정책

혼선, 성수대교 붕괴(1994),

삼풍백화점 참사(1995) 등으로 김영삼

정부의 지지율이 하락했고,

↘ 1993년 북한의 NPT 탈퇴와 1994년 김일성 사망을

대응하는 과정에서 대북정책의 혼선이 발생

▶ 1995.6

지방선거 패배를

계기로 보수 정치권과 재계는 금융실명제를 보완하도록 요구하기

시작했음.

▶ 1996.12

실명 확인율과 전환율이 98%를 넘으며 금융실명제가 사회에 정착되었고,

소득세 탈루 감소와 함께 조세 형평성도 개선됨.

▶ 1997.11

외환위기 사태가

발생하자 전경련은 금융실명제의 전면 유보를 요구했고,

▶ 1997.12

결국 국회는 긴급명령을 대체하는 완화된 금융실명제 법안을

통과시킴.

- 금융소득종합과세가 시행 2년 만에 중단되면서

금융실명제의 핵심 취지가 크게 약화됨.