■ 배경

□ 미 군정기의 군경

▶ 경찰 조직은 해방 이후 일제 경찰 체계를 그대로

계승했고,

▶ 1946.1

미 군정은 타국의 정규

군대를 창설할 수 없었기 때문에, 일본군·관동군·학병·중국군·광복군 등

다양한 출신 인물들을 지역 단위로 모집하여 국방경비대(조선경비대)를

창설함.

↘ 경찰은 조선경비대를 보조 인력으로 여기며

사상적으로 불순하다고 무시함.

▶ 1946.8

제주도는 전라남도에서 분리되어 독립된 도(道)로 승격됨.

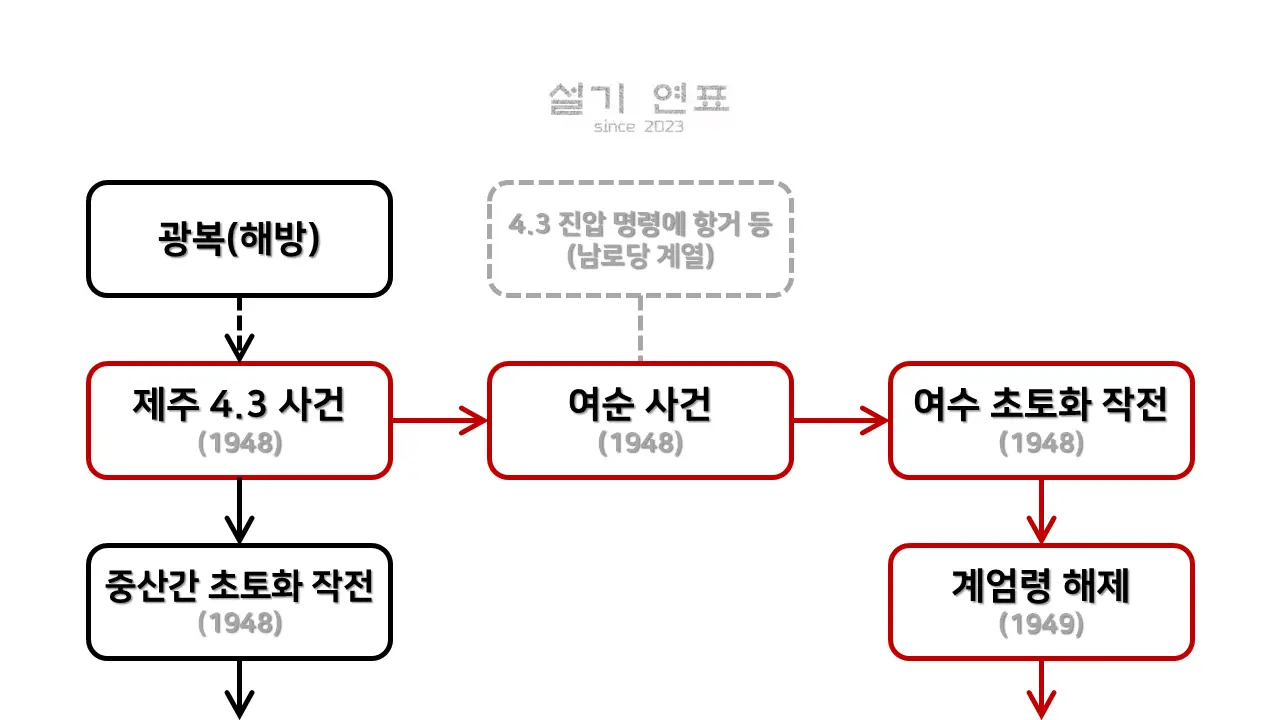

▶ 1948 제주 4.3사건이

발생함.

□ 대한민국 정부 수립과 국군 창설

▶ 1948.8

대한민국 정부 수립과 함께 국방경비대를 확대 개편하여 대한민국 국군을 편성함.

▶ 당시

병력 확충에 급급했던 탓에 좌익 성향 인물들이 군에 유입되었고, 정부는

숙군 작업을 통해 이들을 제거하기 시작했음.

▶ 1948.10

그 과정에서 여수 주둔 14연대장 오동기 소령 등이 구속되는 혁명의용군

사건이 발생함.

▶ 1948.10

정부는 제주 4·3사건 진압을 위해 포고문을 발표하고 제주 해안을 전면

봉쇄함.

■ 여수·순천 사건

□ 여수·순천 10.19 사건

▶ 10.19 정부가 제주 4.3 사건 진압을 위해 여수 14연대에 출동을

명령하자, 여수항에 집결하던 일부 병력이 이를 거부하고 남로당 소속

상사가 병기를 장악해 장교 3명을 사살하며 무장 반란이

시작됨.

↘ 반란군은 제주 4.3사건 진압에 대한 거부,

단독정부 수립 반대, 사회 개혁, 친일파 청산 등을 주장함.

▶ 10.20 새벽

14연대 일부 병력이 본격적인 봉기를 일으켜 아침에 여수를 장악하고

순천으로 이동했으며, 현지 주둔 중대들이 합류하면서 반란군의 규모는

확대됨.

↘ 이 사건은 과거 정치 세력마다 김구 결탁설,

남로당 주도설, 소련 지령설 등으로 해석됐지만, 현재는 14연대 내부의

자발적 봉기로 보고 남로당이 사후 승인·지원한 사건으로

평가함.

□ 정부의 진압 작전

▶ 10.21 정부는

광주에 전투사령부를 설치하고 본격적인 진압 작전에 돌입함.

▶ 10.21~22

반란군은 주변 지역으로 세력을 확장하며 우익 인사와 경찰을

처단했으며, 이 과정에서 지역 남로당 조직이 반란에 합류함.

▶ 10.22~23

정부는 여수·순천 지역에 계엄령을 선포하고 순천을 탈환한 뒤 여수

공격에 나섰으며, 반란군은 압박에 밀려 산악으로 숨어들며 장기전에

돌입함.

□ 여수 초토화 작전

▶ 10.27 정부군은 ‘여수 초토화 작전’을 개시하며 반란군을 지리산까지

추격함.

- 정부군은 부역자 색출을 이유로

민간인을 무차별적으로 체포하고 재판 없이 즉결 처형했으며, 이

과정에서 허위 지목과 보복으로 대규모 민간인 학살이

발생함.

- 1948.11

‘내란행위특별조치법’ 초안이 ‘국가보안법’이라는 명칭으로 변경되어

본회의에 제출됨.

↘ 국가보안법은 내란행위보다 반국가 단체의 구성과

가입을 처벌하는 데 초점을 두며, 행위 이전 단계까지 규제해 형법의

기본 원칙과 충돌했고, 이후 한국 사회에서 국가 안보를 명분으로

활용되면서 정권 비판 세력을 억압하는데 사용되기도 했음.

▶ 1949.9 계엄령이

해제되었지만, 잔여 반란군은 지리산에서

6.25전쟁 시기까지 유격

활동을 이어감.

■ 이후

▶ 군

내부의 좌익이나 반이승만 세력을 색출하는 대대적인 숙군 작업이

벌어졌고, 이 과정에서 수많은 군인이 파면·제명·처벌됨.

- 이

과정에서 남로당 군 프락치였던 박정희는 정보를 제공하며 살아남음.

▶ 1961~1988

5.16 군사정변과

12.12 군사반란

이후 군사정권이 이어지면서, 여순사건 희생자와 유족들은 '빨갱이'라는 낙인 속에 피해 사실을

드러내지 못한 채 긴 세월을 보내야 했음.

▶ 2011

피해자들이 군사재판에 대한 재심을 청구하며 법적 대응에 나섰고,

▶ 2020

민간인 희생자 1인에 대한 무죄 판결이 처음으로 내려지면서 사건의

전환점이 마련됨.

▶ 2021.6 마침내 ‘여수·순천 10.19사건 진상규명 및 희생자 명예회복에

관한 특별법’이 국회를 통과하고,

▶ 2022.10

진상규명위원회가 조사를 시작함.