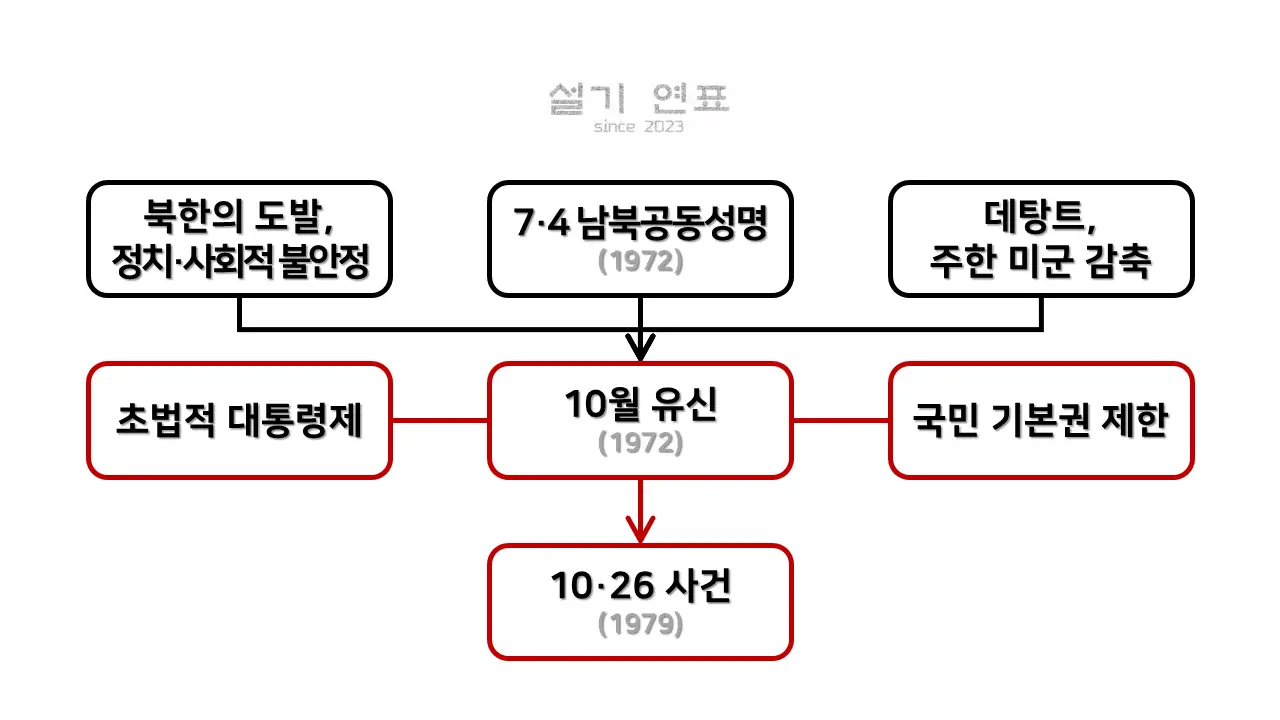

■ 배경

□ 안보 위기

▶ 1968 1.21 청와대

기습사건, 푸에블로호 납치사건, 울진·삼척 무장공비 침투사건이

잇따랐지만, 미국은 군사적 대응보다는 외교적 해결을 선택하였고,

▶ 이어

1970년에는 주한미군을 일방적으로 감축하였음.

▶ 1969.4

박정희 대통령은 삼선개헌을 추진하면서 장기 집권 의도를 둘러싼 의혹을

불러일으킴.

🗺️ 국제 상황

▶ 1969 미국에 닉슨

행정부가 출범한 이후,

- 냉전 체제 속에서 미·소

군축과 미·중 화해 등으로 국제사회에 데탕트(긴장 완화) 흐름이

본격화했고,

▶ 특히 미국이 한국전쟁 참전국인 중국과

관계 개선을 시도하자 박정희 정부는 외교적 충격을 받음.

□ 국내 상황

▶ 1970 전태일

분신사건과

▶ 1971

광주대단지 사건, KAL 빌딩 점거 사건이 잇따르며 노동자와 빈민의

생존권 문제가 사회적으로 드러났고,

▶ 1971.4

7대 대선에서 김대중 후보는 박정희 정권이 종신 총통제를 추진하고

있다는 증거가 있다고 주장하며 강하게 비판했음.

▶ 1971~

이어 대한적십자사 총재의 제안으로 남북 적십자회담이 추진되면서,

남북은 수면 위와 아래에서 대화를 이어가기 시작했음.

□ 유신 체제 준비

- 박정희 정권은 북한의 잇따른 도발, 주한미군 감축으로 인한

안보 위기와, 데탕트로 인한 외교적 불안정, 국내의 정치적·사회적

혼란이라는 복합적인 위기에 직면함.

▶ 1971.12

박정희 정권은 국가비상사태를 선포한 뒤,

▶ 1972.5

‘풍년사업’이라는 이름 아래 유신헌법을 비밀리에 준비하였으며, 이

작업은 중앙정보부와 청와대 핵심 참모, 검사, 헌법학자들이 극비리에

주도했음.

- 1972.7

남북은

7.4 남북공동성명을

발표하였고,

- 1972.8

정부는 경제 전반이 흔들리자 체제 안정을 도모하기 위해 8.3 조치를

단행함.

■ 유신헌법 제정

▶ 1972.10.17 박정희 대통령은 비상계엄을 선포하고 국회 해산, 정당 활동

중지, 헌법 정지 등을 담은 특별선언을 통해 유신체제를

예고했음.

▶ 10.27

유신헌법 안이 ‘남북대화와 평화통일을 위한 체제 정비’라는 명분으로

공식 발표되었고,

▶ 11.21

국민투표에서 91.5%의 찬성으로 확정됨.

▶ 11.25

이후 유신헌법에 따라 대통령을 선출할 통일주체국민회의 선거법이

제정되었으며,

▶ 12.23 통일주체국민회의에서 박정희가 제8대 대통령으로 재선되면서

유신체제가 본격적으로 출범하고,

▶ 12.27 이어

유신헌법이 공포됨.

- 유신헌법에는 평화통일 관련

문구가 추가되었지만, 영토 조항 등 남북관계 관련 핵심 내용은 거의

수정되지 않음.

□ 유신헌법

▶ 유신헌법은 대통령 간선제(통일주체국민회의)와

긴급조치권·국회해산권 등의 초헌법적 권한 부여로 대통령에게 권력을

집중시킴.

- 국회와 사법부의 권한은 크게 약화되고, 국민의

기본권은 대폭 제한되었으며, 정권은 이를 한국적 민주주의와

경제성장이라는 명분으로 정당화하려 했으나,

- 결과적으로

삼권분립과 민주주의 원칙이 무너진 독재체제의 헌법임.

■ 이후

▶ 1978

박정희는 통일주체국민회의를 통해 9대 대통령에 취임하여 유신체제를

이어갔지만,

▶ 1979 10.26 사건으로

피살되며 유신체제는 사실상 붕괴함.