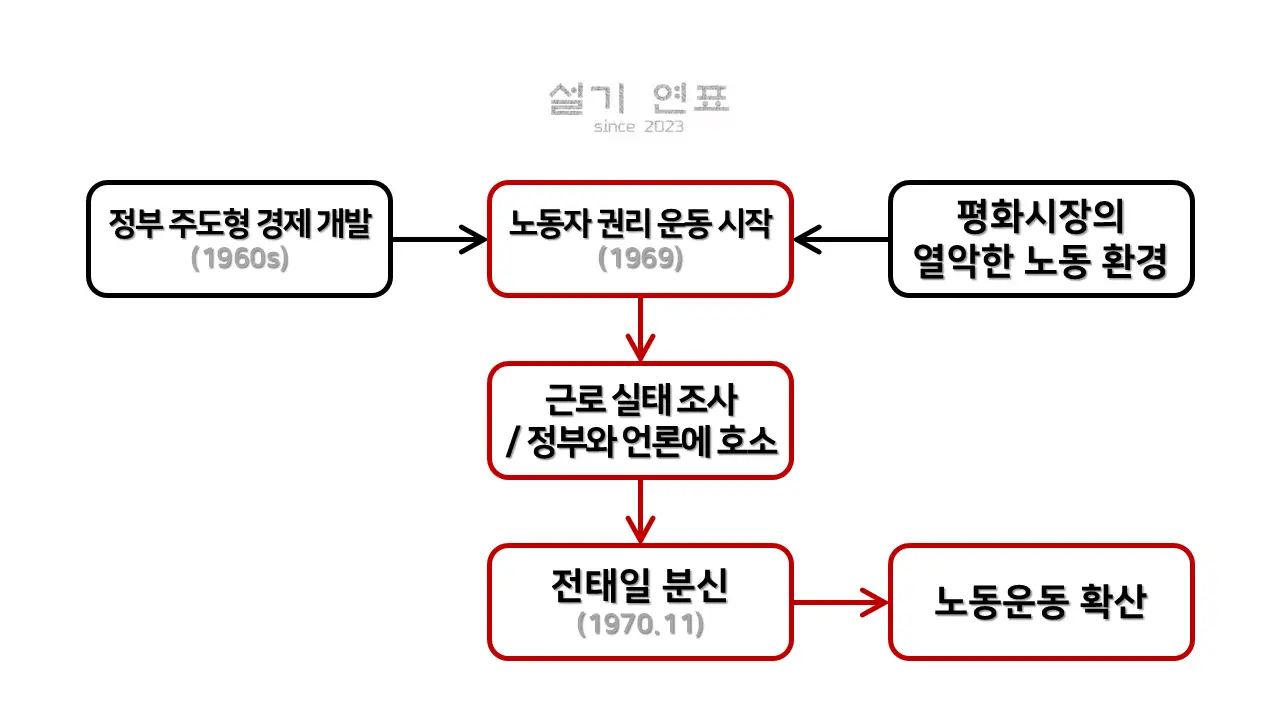

■ 60년대의 노동환경

▶ 1960년대 청계천

복개공사(1959)와 함께 조성된

평화시장은 전국 최대 기성복 도매시장으로 성장했고,

▶ 1964

전태일은 평화시장에서 견습공과 미싱 보조를 거쳐 미싱사로 일하며

본격적인 봉제 업무를 맡았음.

▶ 이후 더 안정적이고

주도적인 역할을 위해 재단보조로 옮겼고,

▶ 1967.2

마침내 재단사로 승진했음.

□ 노동자 권리 운동 시작

▶ 1969.4 전태일은

평화시장의 열악한 노동환경을 깨닫고 근로기준법을 준수하는 ‘모범’

봉제업체를 구상했지만, 자본이 없어 실행에 옮기지 못함.

▶ 1969.6 이후 ‘바보회’를 창립하여 근로기준법 해설서를 공부하고

노동실태를 조사하며 노동자들의 권리 향상에 나섰음.

□ 전태일이 조사한 평화시장의 노동 환경

- 노동자들은 1인당 평균 0.23평의 비좁은 공간과

허리를 펼 수도 없는 불법 다락방 구조에서

- 환기나

통풍시설 없이 직물 가공에서 발생한 먼지를 마시며, 어두운 조명 아래서

쉴 장소도 없이 일했음.

- 하루평균 14시간 노동에

월 이틀 휴무, 성수기 철야와 비성수기 휴업으로 임금 불안정이

반복되었고,

- 약 400명이 남녀공용 변기 1개를

사용할 정도로 위생시설도 매우 열악했음.

- 특히

평균 15세 여성 시다들은 당시 최저생활금액(16,094원)에 못 미치는 월

1,700~3,000원의 임금을 받았음.

↘ 이후 노동청 조사로는 서울을 포함한 6대 도시

27개 시장의 피복제조업체들도 이와 유사한 조건을 갖고 있었음.

▶ 하지만, 노동실태 조사과정이 업주들에게

발각되어 전태일은 해고되고, 바보회는 해체됨.

□ 사회에 호소

▶ 1969년 후반부터

전태일은 대통령, 근로감독관, 언론에 노동 조건 개선을 요구하는 편지를

보내며,

- 노동시간 단축과 주 1회 휴일 보장, 연

1회 건강검진, 시다 수당 인상 등 근로기준법에 따른 최소한의 권리를

정당하게 주장했고,

↘ 당시 법은 15인 이상 사업장에만 적용됐고,

사업주들은 고용 인원을 축소 신고하거나 아예 법을 무시함.

▶ 1970.10 이러한

요구는 언론에 보도됐지만, 정부와 업주들의 무관심으로 노동 환경은

전혀 개선되지 않았고, 오히려 전태일은 감시와 탄압을 받으며 더욱

고립되었음.

■ 전태일 사건

▶ 1970.10 전태일은

온건한 호소에서 벗어나 적극적인 시위로 투쟁 방식을 바꿨지만 여러

차례 불발로 끝났음.

▶ 1970.11.13 오후 2시 전태일은 평화시장 앞에서 “근로기준법을 준수하라”는 등의

구호를 외치며 분신해 비참한 노동 현실을 세상에 알렸고,

▶ 10시간 뒤 병원에서 동료들에게 자신의 뜻을 이어

달라고 당부한 뒤, 생을 마감했음.

■ 노동 운동의 본격화

- 전태일의 죽음으로 무관심 속에 방치됐던 노동자들의 생존권과

인간으로서의 존엄을 사회에 강하게 부각됨.

▶ 이후 언론과 단체들은 노동 현실에 주목하며

비인도적 환경을 규탄했고, 정부는 근로기준법 위반 사업주들을

입건했음.

▶ 1970.11

전태일의 장례식 날, 서울대 학생들은 학생운동과 노동운동의 연대를

결의했고,

▶ 이는 사회운동을 민족·민주 중심에서 민중까지 포괄하는

흐름으로 확장시키는 전환점이 되었음.

▶ 이후 노동 운동이 본격화되며 노동자 권리

의식이 높아졌고, 이는 1970~1980년대 노동조합 결성 확대로 이어졌음.